前言

在東方養生文化中,「拔罐」是一項歷史悠久且廣為人知的民俗調理方式。它透過特殊的工具在皮膚表面形成負壓,造成局部充血或瘀血,以達到身體部位按摩、頭頸肩背放鬆的目的。儘管其操作方式看似簡單,拔罐背後的原理、對身體的影響以及正確的護理卻蘊含著豐富的知識。本文將帶您深入了解拔罐的奧秘,從其運作機制、歷史沿革、器材種類,到與刮痧的區別、印痕解讀與後續照護,讓您對這項古老的養生智慧有更全面的認識。

拔罐是什麼?

拔罐是一種在皮膚表面製造負壓的民俗調理方法。其基本原理是利用燃燒、抽氣或擠壓等方式,使罐內形成真空或負壓狀態,然後迅速將罐體吸附於身體特定部位的皮膚上。在負壓的作用下,罐體內的氣壓低於罐外的氣壓,這會導致罐體下方的皮膚及皮下組織被向上吸拔,造成局部微血管破裂,血液和組織液滲出,形成局部性的充血或瘀血現象。

從中醫經絡學說來看,拔罐的作用點多位於經絡穴位或疼痛點。透過負壓刺激,有助於促進局部的氣血流通,達到疏通經絡、活絡氣血、頭頸肩背放鬆、舒緩筋膜的張力。這種局部性的壓力變化和刺激,能對身體產生深層的按摩效果,協助身體部位的放鬆與調整。

拔罐的歷史

拔罐的歷史淵源流長,可追溯至數千年前的古老文明。在中國,拔罐技法最早可見於西漢時期的《五十二病方》,其中提及「角法」治療膿腫的應用,這被認為是拔罐的雛形。當時主要使用動物的角作為吸拔工具,故稱「角法」。

隨著時間推移,拔罐的材料和技術不斷演進。到了晉代,玻璃、陶瓷、竹筒等材質開始被應用於拔罐。唐代醫學家孫思邈在《備急千金要方》中詳細記載了火罐法。明清時期,拔罐療法已相當成熟,應用範圍也更加廣泛。中國最早使用拔罐的文獻來自東晉時期(約公元281-341年),由名醫葛洪記錄。公元850年左右,阿拉伯與伊斯蘭國家開始廣泛應用拔罐。14至17世紀,拔罐技術由義大利傳入歐洲,至今仍為歐洲部分地區常用的保養方法。時至今日,拔罐仍是東方傳統養生保健體系中不可或缺的一部分,並受到許多現代人的青睞。

拔罐有什麼好處?

拔罐作為一種養生調理方式,主要帶來以下好處:

- 頭頸肩背放鬆: 透過負壓吸附,能對身體局部肌肉和筋膜產生深層的拉扯作用,有助於緩解因長期姿勢不良或過度使用造成的頭頸肩背區域的緊繃感。

- 身體部位按摩: 罐體吸附皮膚後產生的吸力,對皮下組織和肌肉層形成一種由外而內的牽引,類似於一種深層的點狀按摩,有助於促進身體部位的舒緩。

- 促進局部血液循環: 負壓作用能使局部毛細血管擴張,增加血液流量,有助於局部氣血的流通,促進新陳代謝。

- 舒緩疲勞: 透過身體的放鬆和循環的改善,有助於緩解身體的疲勞感,帶來整體舒適的感受。

- 輔助養生調理: 在中醫理論中,拔罐常被用於輔助身體的內在平衡,透過對特定穴位的刺激,達到養生調理的效果。

拔罐的器材介紹

各種拔罐種類比較表

| 器材種類 | 原理/材質說明 | 優點 | 缺點 |

| 火罐 | 利用燃燒消耗氧氣產生負壓,多為玻璃或陶瓷材質。 | 吸附力強,操作熟練者易於控制 | 操作需謹慎,有燙傷風險,不適合初學者 |

| 氣罐/真空拔罐 | 利用抽氣槍將罐內空氣抽出形成負壓。多為塑膠或橡膠材質。 | 操作簡便安全,吸力可調控,無燙傷風險。 | 吸力有時不如火罐強勁,罐體材質可能較不耐用 |

| 竹罐 | 竹筒製作,煮沸後冷卻收縮產生負壓。 | 材質天然,成本低廉 | 操作較為繁瑣,吸附力較弱,罐體壽命有限 |

| 橡膠罐 | 柔軟橡膠材質,透過擠壓排出空氣後吸附。 | 攜帶方便,操作極簡,適合居家使用 | 吸力相對較弱 |

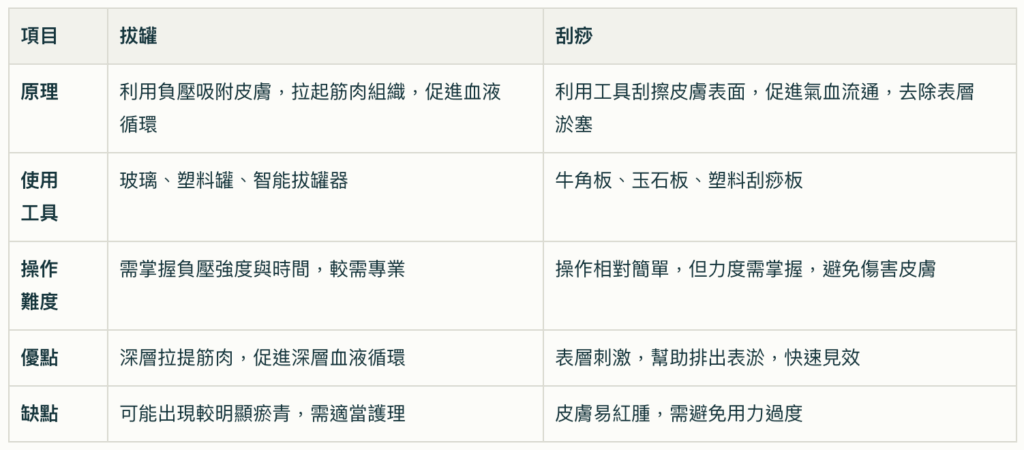

拔罐 vs. 刮痧的區別以及優缺點分析

拔罐和刮痧兩者皆屬民俗調理方法,常搭配使用以達整體身體調理效果。

拔罐vs.刮痧分析對照表

拔罐後的皮膚顏色代表什麼?

拔罐後皮膚會出現不同程度的顏色變化,這些顏色在民俗調理中常被解讀為身體狀況的反應,但這些僅為傳統經驗判斷,並非醫學診斷:

- 淡紅色/微紅: 表示身體狀況良好,氣血循環正常,或僅是輕微的局部充血。

- 鮮紅色: 可能表示局部氣血循環較為旺盛,或輕微的鬱滯。

- 紫紅色/暗紅色: 較常見的顏色,可能表示局部有較明顯的氣血鬱滯,或身體較為疲勞。顏色越深,鬱滯程度可能越重。

- 黑色或黑紫色: 可能表示局部氣血鬱滯嚴重,或身體累積較多不適。

- 灰白色或沒有顏色: 可能表示局部氣血不足,或身體過於虛弱,無法有效引導氣血。

- 出現水泡: 可能因拔罐時間過長、吸力過強、或體質較敏感、濕氣較重所致。

這些顏色變化是拔罐作用於皮下微血管後的正常現象,印痕會逐漸消退。

如何消除拔罐後的印痕?

拔罐後的印痕通常在幾天到一週內自行消退,深色印痕可能需要更長時間。

加速消退的方法包括:

- 溫敷: 在印痕處輕柔溫敷,有助於促進局部血液循環,加速瘀血吸收。

- 輕柔按摩: 在印痕完全形成且無疼痛感後,可輕柔地以指腹在周圍打圈按摩,促進消散。

- 保持清潔: 避免感染。

- 飲食: 多攝取富含維生素C的食物,有助於血管修復。

- 避免刺激: 勿搔抓或用力搓揉印痕處。

拔罐後的護理及注意事項?

拔罐後的護理和注意事項,對於維持拔罐效果和避免不適非常重要:

- 避免受涼: 拔罐後毛孔張開,容易受寒,應注意保暖,避免吹風,尤其在拔罐部位。

- 避免洗澡: 拔罐後至少2-4小時內避免洗澡,特別是冷水澡,以免受寒或皮膚感染。若出現水泡,則應避免碰水,保持乾燥。

- 保持皮膚清潔: 拔罐部位若有水泡或皮膚破損,應保持乾燥清潔,避免感染,必要時塗抹消炎藥膏。

- 適度休息: 拔罐後身體可能會感覺疲勞或放鬆,應給予身體充分的休息。

- 飲食清淡: 拔罐後可多喝水,飲食宜清淡,避免辛辣、油膩、生冷食物。

- 觀察印痕: 觀察拔罐印痕的變化,若有異常紅腫、疼痛加劇或感染跡象,應立即停止並諮詢專業人士。

- 禁忌人群: 皮膚有破損、過敏、感染者;孕婦;有出血傾向者;嚴重內科疾病(如心臟病、糖尿病重症)患者;過度疲勞或飢餓者;兒童及年長體弱者,應謹慎或避免拔罐。

拔罐相關的常見問題集(FAQ)

- 拔罐會痛嗎?

答:剛拔上時可能會有輕微的吸附感和拉扯感,通常不會感到劇烈疼痛。若感覺劇痛,應立即停止。

- 拔罐印痕多久會消?

答:通常3天到1週,顏色較深的可能需要2週左右才能完全消退。

- 拔罐可以拔出濕氣嗎?

答:在民俗調理觀點中,拔罐常被認為有助於「拔出」體內濕氣,尤其當拔罐後出現水泡或水汽時,更被視為濕氣重的表現。

- 拔罐後可以馬上運動嗎?

答:不建議立即進行劇烈運動,應讓身體充分休息。

- 拔罐可以每天拔嗎?

答:不建議每天拔。應讓皮膚有足夠的恢復時間,通常間隔數天或一週以上較為合適。

- 拔罐後可以按摩嗎?

答:拔罐印痕完全形成後,可在周圍輕柔按摩,但避免直接按壓印痕中心。

- 孕婦可以拔罐嗎?

答:孕婦應避免拔罐,尤其是在腰腹部和足部等敏感穴位。

- 拔罐有什麼副作用?

答:主要副作用是皮膚可能出現印痕、瘀血、水泡,若操作不當可能導致燙傷(火罐)或感染。

- 拔罐會破壞皮膚嗎?

答:正常操作不會。但如果拔罐時間過長、吸力過強或拔罐部位皮膚敏感,可能導致水泡甚至皮膚破損。

- 拔罐可以自己在家拔嗎?

答:氣罐相對安全,可在了解正確方法後嘗試。但火罐操作難度較高,建議尋求專業人士協助。

- 拔罐時需要脫衣服嗎?

答:拔罐部位需要裸露皮膚才能吸附,因此會需要脫去或拉高部分衣物。

- 拔罐前需要注意什麼?

答:確保皮膚清潔無破損,避免在飯後或空腹時立即拔罐,並告知操作者自身身體狀況。

結論

拔罐作為一項歷史悠久的民俗調理方式,透過其獨特的負壓吸附原理,能有效幫助身體部位放鬆、促進局部氣血循環、緩解頭頸肩背的緊繃感,並在養生調理中發揮輔助作用。理解拔罐的運作機制、正確的護理原則以及相關注意事項,是安全享受其帶來舒適感受的關鍵。雖然拔罐後的印痕會呈現不同顏色,但這些皆為正常的生理反應,會隨著時間逐漸消退。在追求身體平衡與舒適的旅程中,拔罐提供了一種古老而實用的選擇,提醒我們在現代生活中,仍能從傳統智慧中汲取養生之道。杰朔整復建議您,正確且適度的拔罐,是現代人養生調理的良好選擇。

杰朔傳統整復推拿

板橋店:0966-258-400/ 新北市新北市板橋區文化路二段366號

台中店:0962-052-086/ 台中市西屯區福聯里福聯街22巷1號1樓